「LIONS GOOD NEWS」サイト、ADFEST2022 で5つの賞を獲得|日本経済新聞社のプレスリリース

日本経済新聞社は2019年からカンヌライオンズ日本事務局を務めています。受賞したサイト「LIONS GOOD...

世界で起こるビジネスモデルの大変革 その時、広告産業はどう変われるのか? #宣伝会議 | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議

日本経済を支えてきたメーカーをはじめとする多くの企業が、いまビジネスモデルを大きく変えざるを得ない、イノベーションの必要性に直面しています。それでは、はたして「広告産業」に変化、そして進化は起きているのでしょうか。企業のIT化戦略やイノベーションを専門に研究し、ビジネス界全体の変革を見てきた早稲田大学ビジネススクールの根来龍之教授に、現状の広告産業について考えを聞きました。

※月刊『宣伝会議』7月号(6月1日発売)では、「広告産業にイノベーションは起こせるか?」と題し特集を組みました。ここでは、本誌に掲載した記事の一部を公開します。

PF依存と独自化で二極化するマーケティングプロセス

世界的なデジタル化の波に乗り、業種や業態を問わず、企業には組織や仕組みの変革が求められている。

その変革のひとつが、業務の効率化や競争力を上げるための、プロセスのデジタル化だ。

事業会社側においては、マーケティングプロセスをできるだけ自社で行う企業と、プラットフォーム(PF)に依存する企業の二分化が進むと根来教授。「特に大規模な小売業、飲食、ファッション企業の場合、顧客接点をプラットフォームに依存するか、自社で運営するかの選択問題が起こっています」と話す。

「例えばファッションECサイトであるZOZOタウンは、各ブランドからの受託販売業務のビジネスモデルで成り立っている。しかし、大手アパレルメーカーが撤退する動きもありました。その理由は、購買という最も重要な顧客接点を自分たちで持つため。生活者への露出が減って売上が減少したとしても、自社ECに絞ることで価格設定も自分たちでコントロールでき、ブランディングもより思い通りに推し進めることができます」。

ニュースアプリやSNSを使ったクーポン配信も、宣伝広告のプラットフォーム依存といえる。一方で、できるだけ自社アプリですべてを完結させようとする企業もある。

「さらに電子マネーも組み込むことで、集客から購買までマーケティングプロセスを一元的に管理することができる。ワン・トゥ・ワンを推し進めたい企業にとってはプラットフォームに依存することは避けたいけれども、開発にはコストがかかるし、消費者に独自アプリを登録してもらうという壁があるので、簡単にはやめられない」。

また根来教授は、宣伝のためのメディアの活用についても、「若年層への接点を求めて、デジタルに移行せざるを得ない部分がある」と指摘する。実際にテレビCMだけではなく、YouTubeでメイキング映像を公開したり、オウンドメディアで追加情報も加えて展開したりと、ひとつのコンテンツをメディアごとに出しわける企業が増えている。コンテンツが溢れている中で自社メディアをわざわざ見に来てくれる生活者は、自社製品の熱心なファンになってくれる可能性がある。顧客のロイヤルティを高めるためにも、メディアの選択とメディアごとの発信内容を工夫する必要がある。

そして以上のようなプロセスのデジタル化だけでなく、メディアのデジタル化への対応も迫られる。「広告媒体として紙メディアの価値はなくなっていない。しかし、クッキーレスやトラッキング防止の流れはあるものの、セグメント化されてIDに結び付けられた情報を持っているデジタルメディアの価値はさらに高くなるでしょう」。

広告ビジネスの構造変化 新規レイヤーのどこに注力するか?

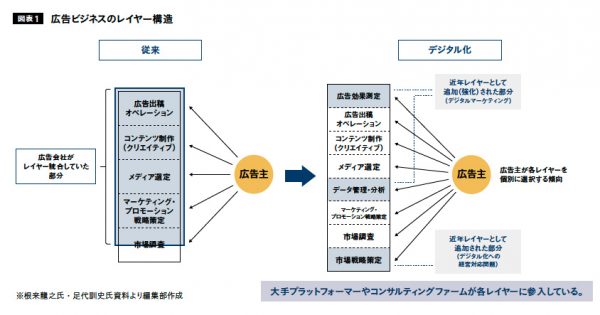

根来教授は現行の広告ビジネスモデルについて、デジタル領域が拡大することで新たなレイヤー構造が生まれていると話す【図表1】。

「認知から店舗での購入、アフターサービスなど、顧客に関わるマーケティングのプロセスのなかで、広告だけを独立して取り出して考えるのではなく、一連の流れのなかで位置づける傾向は、より強化されていくと考えられます」。

ニーズを探って開発した製品・サービスを、適切なメディアで宣伝して、その効果を分析する。さらに、経営と結び付けた戦略立案までもが、広告ビジネスのレイヤーとして位置付けられるようになってきている。

このように、事業会社側にとって、デジタル化によって、さらにやるべきこと・やれることは増加した。そうしたマーケティングプロセスを一貫してマネジメントする方向性になっていく中で、IT企業やコンサルティング系企業が広告ビジネスに参入する傾向もある。そこで生じるのは、広告会社がどの部分を担えるのかという課題だ。今後、メディアと広告主をつなぐだけにはとどまらず、顧客データの管理・分析を行う「データビジネス」、デジタル化への対応を含む「市場戦略策定ビジネス」にも注力していくことになるだろうと、根来教授は指摘する。

本記事の続きは月刊『宣伝会議』7月号(6月1日発売)に掲載しています。

早稲田大学ビジネススクール 教授根来 龍之 氏

早稲田大学IT戦略研究所所長。経営情報学会会長、CRM協議会顧問などを歴任。著書に『ビジネスモデル』(SBクリエイティブ)、『集中講義 デジタル戦略』、『プラットフォームの教科書』、『ビジネス思考実験』、『事業創造のロジック』(以上、日経BP)など。

月刊『宣伝会議』7月号は、特集企画が満載!

4本の特集から、現代の広告戦略に迫ります。

特集1 企業が聞くべきSNSの声とは?「ネット世論と広告炎上」

特集2 大手広告主33社に聞く「コロナ禍の広告戦略」

I-ne、赤城乳業、アサヒ飲料、イデアインターナショナル、NTTドコモ、エバラ食品工業、大塚製薬、カゴメ、カルビー、キッコーマン食品、クレディセゾン、コーセー、ジェーシービー、第一三共ヘルスケア、出前館、東京ガス、東京個別指導学院、日清オイリオグループ、日本たばこ産業、日本ハム、ファンケル、フジッコ、ポーラ、ポッカサッポロフード&ビバレッジ、マンダム、三井住友カード、森永製菓、森永乳業、ヤマハ、ユーグレナ、有楽製菓、ライオン、レノボ・ジャパン

特集3...

ニッポン出遅れ論を挽回する【池田直渡の5分でわかるクルマ経済 第5回】|中古車なら【グーネット】

車の最新技術

ニッポン出遅れ論を挽回する【池田直渡の5分でわかるクルマ経済 第5回】

...

2021/04/10 「インテリア ライフスタイル2021 先取りプレビュー」開催

公式ビジュアルウェビナー画面

メッセフランクフルト ジャパン(株)は、来る5月19日(水)〜21日(金)の3日間、東京ビッグサイト青海展示棟にて開催する「インテリア ライフスタイル 2021」に先駆け、来場予定者、およびプレス関係者向けに、同展のみどころを紹介する「インテリア ライフスタイル2021 先取りプレビュー」を、4月9日(金)に実施した。 「インテリア ライフスタイル」は、インテリア・デザインの新ブランドをはじめデザイン性、品質の高い最新トレンドアイテムが集結する最先端のデザイン見本市。昨年は新型コロナウイルス感染拡大のため中止となったが、今年は2年ぶりに感染症対策を徹底し、東京ビッグサイト青海展示棟にて開催される。出展者数は6カ国・地域から412社を見込んでいる。 「インテリア ライフスタイル」の特徴は、出展商材やテーマごとに合わせた展示ゾーンが設定されている点で、今回は「HOME」「ACCENT」「KITCHEN LIFE」「JAPAN STYLE」「MOVEMENT」など12ゾーンが設けられ、それぞれ最新デザインアイテムが展開される。

「ETHICAL」

その中でも注目されるのが、新設された「ETHICAL」ゾーン。環境、人・社会、地球に配慮した商品が展示されるゾーンで、環境保全、アップサイクル、フェアトレード、障がい者支援、オーガニック、地産地消など持続可能な社会の実現を目的とした商品を扱う企業が集結する。「ETHICAL」に関連したトークショー「サステナブルとエシカルをもっと身近に」(5月20日(木)16時〜)、「経営・ブランド戦略とSDGsの関係」(5月21日(金)12時30分〜)も行われる。

また特別企画「Feel Good Working」では、オフィス以外に自宅やカフェ、ホテルなどボーダーレスで働く新しい働き方を提案する。

この他、新しい取り組みとして、デザイナーと地場メーカーをつなぐマッチングプロジェクト「Meet Design」も始動する。 「インテリア ライフスタイル2021 先取りプレビュー」では、「インテリア ライフスタイル」の特徴や各ゾーンの代表的な出展者を紹介、また会場内で実施する感染症対策を説明した。なお「インテリア ライフスタイル2021」への来場は事前登録が必要となる。

会場レイアウト

■出展ゾーン

ACCENT:デザイン雑貨、ギフト、ファッションアイテム

HOME:住まいの中心となる家具、インテリア雑貨、テキスタイル

KITCHEN LIFE:キッチン、ダイニング空間のための商材

EVERYDAY:豊かな暮らしの生活用品

MOVEMENT:トレンドを生み出すデザインブランド

JAPAN STYLE:日本のものづくり、伝統技術

JEWELRY:デザインジュエリー

ETHICAL(新設):環境、人・社会、地域に配慮した商品

Feel Good Working:気持ちよく働くための提案

NEXT:若手起業家による「商品化された新規ブランド」

TALENTS:新進デザイナーによる「商品化前のプロトタイプ」

FOODIST:ライフスタイルに溶け込む「食」の提案