「韓国の裁判所も迷走」慰安婦問題を政治利用する文在寅大統領の姑息さ 1月判決と正反対の4月判決の意味 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

韓国のメディアや世論は2つに割れた

4月21日、韓国の元慰安婦らが日本政府に損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁が原告の訴えを却下した。却下とは訴えそのものを退け、門前払いにすることである。原告にとっては手痛い敗訴を意味する。原告は元慰安婦ら20人で、求めた賠償額は総額30億ウォン(約2億9100万円)だった。

写真=EPA/時事通信フォト

日本政府に損害賠償を求めた韓国慰安婦訴訟の原告の1人で元慰安婦の李容洙さん(中央)=2021年4月21日、韓国・ソウル

これは2度目の慰安婦訴訟判決で、1月18日の最初の判決では日本政府に賠償を命じていた。正反対の判決が出たことから、韓国のメディアや世論は2つに割れ、日本でも反響を呼んでいる。

なぜ、韓国ソウル中央地裁は正反対の判決を下したのか。

1月の判決は「慰安婦制度は日本政府による計画的かつ組織的に行われた反人道的行為な犯罪行為で、主権免除は適用できない」と指摘したうえで、「日本が韓国の裁判権に服する」と判断し、日本政府に対して「原告は想像しがたい精神的、肉体的苦痛に苦しめられた」と請求された全額の賠償を命じた。

12人の元慰安婦が原告となり、1人あたり1億ウォン(950万円)の損害賠償を求めていた。

「主権免除」という国際法上の原則から大きく外れている

1月の判決にある「主権免除」とは、主権国家は相互に平等であるとの観点から「国家とその財産は外国の裁判権には服さない」との国際法上の原則を指すものだ。簡単に言えば、「国家の行為や財産は他国の裁判所で裁かれない」という考え方である。国家間の円滑な関係を維持する国際慣習法の原点といえる。

今年1月15日付の記事「『元慰安婦に950万円ずつ払え』歪んだ判決を尊重する文在寅大統領の異常」でも触れたが、「主権免除は適用できない」という指摘や「日本政府が韓国の裁判権に服する」との判断は、国際的に非常識で大きく歪んでいる、と沙鴎一歩は考える。

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;

n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=;t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e);s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,

document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

fbq('init', '379926255549857'); // Insert your pixel ID here.

fbq('track', 'PageView');

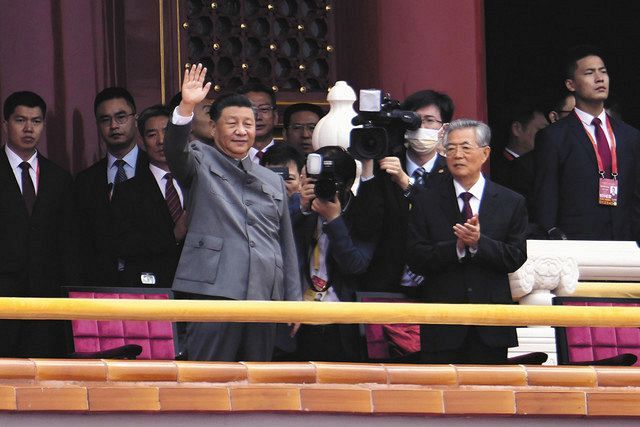

習近平氏「社会主義以外の政治は失敗」 民主化拒む強硬姿勢鮮明<中国共産党100年式典>:東京新聞 TOKYO Web

中国共産党の習近平総書記(国家主席)は1日の党創建100年式典での演説で、「歴史と人民が中国共産党を選んだ」と一党独裁を正当化し、「中華民族の偉大な復興の実現は不可逆的な歴史プロセスに入った」と訴えた。強権統治に対する欧米からの批判を意識した発言も目立ち、世界は今後、一層強大化する中国と向き合う。(北京・中沢穣)

中国共産党100年式典で、胡錦濤前国家主席の左に並び手を振る習近平国家主席=Ng Han Guan氏撮影(AP)

◆民族の夢

習氏は演説で「中華民族の偉大な復興」という自身の掲げるスローガンを21回も使い、「党の輝かしい歩み」を振り返った。

「1840年のアヘン戦争以来、中国は半植民地となり、この時から中華民族の偉大な復興が最大の夢となった」と説き起こし、「衣食に事欠く状態から、小康(ややゆとりのある)社会を実現させた」と、鄧小平以来の悲願だった目標の実現を誇った。

19世紀までさかのぼる「復興」の物語は、愛国心を高揚させ、党への求心力を高める狙いもある。習政権の肝いりで新設された「中国共産党歴史展覧館」は、清朝時代の離宮「円明園」の模型から展示を始める。北京郊外の円明園には1860年に英仏連合軍に破壊された建物の跡が、侵略の象徴として残されている。習氏は「中華民族が侮辱を受けていた時代には二度と戻らない」と力説した。

◆7万人の拍手

「中華民族の偉大な復興の総設計士」「危機にある世界に曙光をもたらした」。6月末に記者会見した党幹部は、習氏が国外からこんな称賛を浴びていると持ち上げた。国内でも、来年秋の党大会以降の続投も視野に入れる習氏の賛美であふれる。

しかし建国の父、毛沢東や、改革開放を主導した鄧小平に比べて目立った実績はない。加えて人権問題や強権的な統治を巡り欧米からの批判が強まるなど国際環境は厳しい。

演説では習氏が対外的な強硬姿勢を口にするたび、天安門広場に集まった7万人の拍手や歓声は大きくなった。特に台湾統一は「中国共産党の歴史的任務だ」と言い切った時は歓声も最高潮に。習氏は対外的な脅威を強調することで、自らの求心力に結び付けたい考えも透ける。

◆タブー触れず

一方、習氏は数千万人の犠牲者を出したとされる大躍進や文化大革命、民主化運動を武力弾圧した天安門事件など負の歴史はもとより、少子化や経済成長の鈍化など今後の課題には言及しなかった。

さらに創建80周年での江沢民総書記(当時)と、90周年での胡錦濤総書記(同)がいずれも言及した「政治体制の改革」にも一切触れなかった。

習氏は社会主義以外の政治運動は中国ではすべて失敗したと総括し、「(国外からの)教師面した説教は受け入れない」と欧米の民主主義を拒む考えを鮮明にした。胡前政権までは民主的な制度の導入を含む「政治制度改革」が党内でも議論されていたが、習政権の発足後は「話題にすらできないタブー」(党関係者)となっている。

【独占スクープ】高市早苗事務所 統一教会&逮捕社長のパー券購入を隠蔽していた!《裏帳簿を入手》《「買うたれ」54万円分購入も不記載 逮捕社長が告白》《パー券購入を「寄附」と虚偽記載 税控除で「選挙区民を優遇」》

長引く日中新冷戦に統一教会の極秘文書、通常国会冒頭での“自己チュー解散”で、支持率が落ちてきた高市早苗首相。さらに今回、「週刊文春」が入手した高市事務所の「パー券リスト」には、彼女の隠された重大疑惑が――。

多様な政治が展開される「港町」という未知への扉 | ブックレビュー | 東洋経済オンライン

『港町巡礼 海洋国家日本の近代』稲吉 晃 著(書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします)

評者・東京都立大学准教授 佐藤 信

飛行機が現在のように一般化する前、港は未知への扉だった。島国・日本であればなおさらである。

国家を超えたヒトやモノの動きに注目する歴史学の動向もあって、「鎖国」以前については研究が著しく進展した。閉鎖的だと考えられていた日本列島の人々の海外との活発な交流が、そこでの港の重要性が、明らかにされてきた。

開港地からヨットハーバーまで 多様な政治が展開される港町

他方、「開国」以降の港についての歴史研究は、とりわけ同時期の鉄道と比したとき、遅れている。著者は前著『海港の政治史』以来、こうした停滞を破ろうとする若手研究者たちを牽引する存在である。

開国以後の港町というと、舶来の文物が集う印象がある。例えば、開港50年を記念してつくられた横浜市歌は「飾る宝も入りくる港」と謳(うた)っている。しかし、江戸・東京からほど近い横浜ならいざ知らず、入ってきた文物を内地に流通させるためには国内交通、なかでも鉄道との接続が不可欠だ。また、船舶が大型化すると港の深さも問題になる。

この記事は会員限定です。登録すると続きをお読み頂けます。

登録は簡単3ステップ

東洋経済のオリジナル記事1,000本以上が読み放題

おすすめ情報をメルマガでお届け

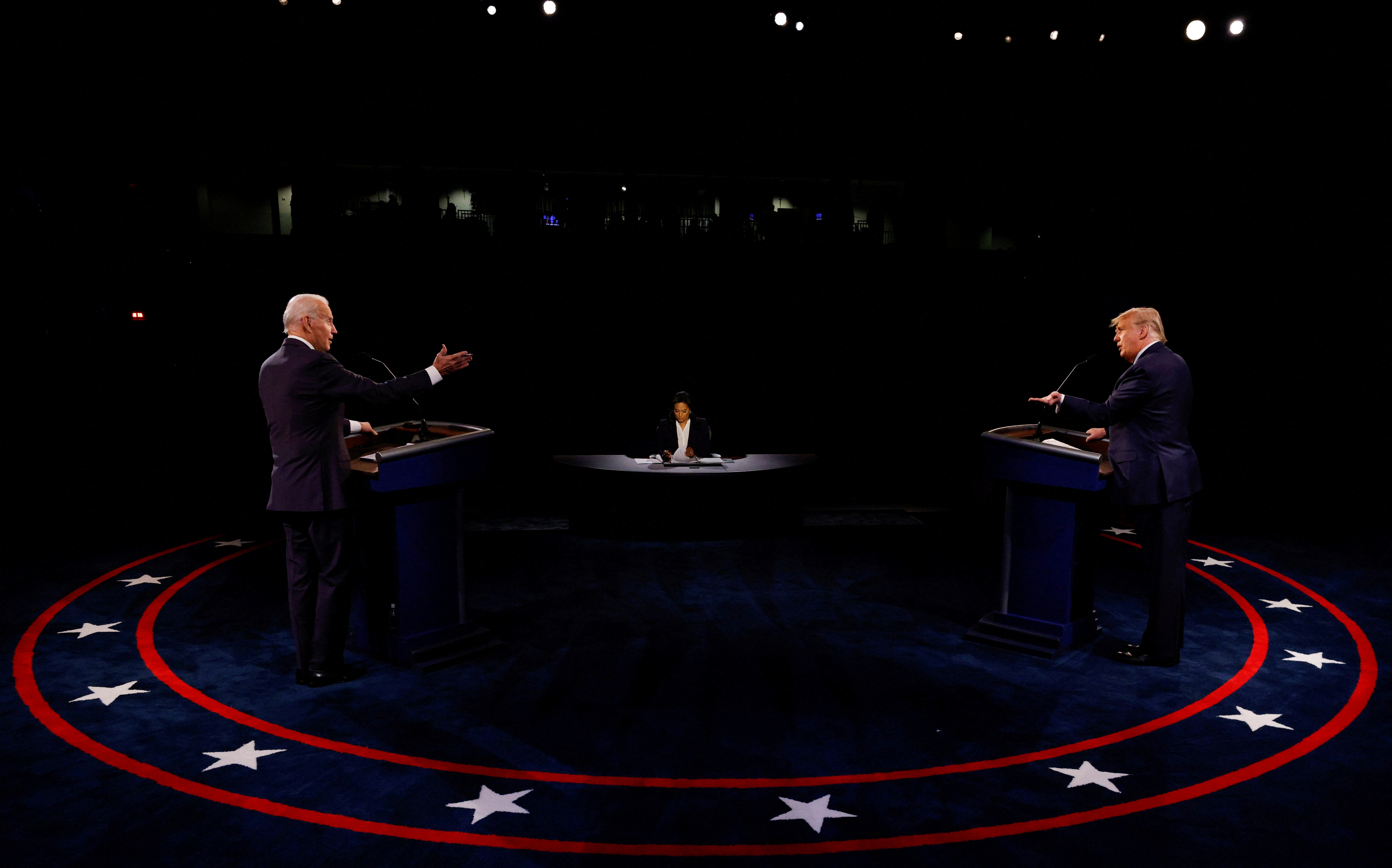

コラム:政治と円相場、日米仏それぞれの影響を考える=内田稔氏 | ロイター

日銀は14日、国債買い入れの減額方針を決めた。また、植田和男総裁は18日の国会答弁で、7月利上げの可能性に含みをもたせた。ここへきて金融政策の正常化に向けた積極姿勢がみられている。内田稔氏のコラム。写真はテネシー州ナッシュビルで2020年10月に行われたバイデン氏とトランプ氏のディベートの様子。代表撮影(2024年 ロイター)[東京 26日] - 日銀は14日、国債買い入れの減額方針を決めた。また、植田和男総裁は18日の国会答弁で、7月利上げの可能性に含みをもたせた。ここへきて金融政策の正常化に向けた積極姿勢がみられている。それでも市場は1年後の政策金利を0.25%程度としか見ていない。総じて正常化の進展に市場はなお懐疑的であり、国債買入れ減額の詳細を含め、これから実際に打ち出される政策から日銀のスタンスや真意を見極めるまで為替市場では円売り優勢の地合いが続きそうだ。加えて3月以降、先進国では利下げが相次いでいるが、金利差縮小による円高よりリスク選好の円売りが勝っている。「ドル160円」は、為替介入の要所として強く意識されており、ここからは円売りの主戦場がクロス円に移行し、ドル/円の上値は重くなるかも知れない。しかし、そこにドル高がかぶさる場合、介入警戒感や実際の介入があっても、ドル/円の続伸は避けられない。実際、足元で堅調なドル/円には円安に加えてドル高も影響しているとみられる。<ドル/円上昇招くフランスの政治不安>その背景にあるのは米国の利下げ観測の後退のほか、フランスの政治的不透明感に起因するユーロ安だろう。フランスではマクロン大統領が国民議会(下院)の解散と選挙に踏み切ったが、世論調査によれば極右の国民連合(RN)が大幅に議席を伸ばし、第1党となる見通しだ。マクロン大統領率いる与党連合は左派連合にも及ばず、第3勢力へと後退する公算が大きい。市場では国民連合による拡張的な財政政策とフランス国債の格下げが連想されており、ドイツとの長期金利の差(独仏スプレッド)も一時80ベーシスポイント(bp)と前回の大統領選があった2017年以来の水準まで拡大した。実際、フランスの財政に関する数値は現時点でもユーロ圏の平均に劣る。例えば、フランスの24年の財政収支(対国内総生産比でみたフロー)は4.9%の赤字だが、これはフランスを除くユーロ圏平均(2.3%の赤字)の倍以上だ。プライマリーバランスの対GDP比もフランスを除いたユーロ圏の赤字が1.0%であるのに対し、フランスの赤字は2.9%にのぼる。公的債務残高(グロス、ストック)もフランスを除いたユーロ圏の平均71.2%に対し、フランスの方が111.6%と高い(数字はすべて国際通貨基金)。本来、こうしたユーロ安が対ドル、対円にバランスよく波及する限り、ドル/円には中立の材料となるはずだ。ただ、日本の実質金利が大幅なマイナス圏にある為、実際にはそうはならない。また、フランスの政治的な混乱を背景に市場がリスク回避的となる場合でも、同様の理由からリスク回避の円買いが起こりにくいか、起きても短期間で収束するだろう。これは23年3月に米国のシリコンバレー銀行(SVB)が破綻した際、リスク回避の円高が限定的だったことからも確認済みと言える。従ってフランス、ひいてはユーロ圏の政治不安は引き続きドル/円を下支えしたり、押し上げたりする材料として機能する可能性が高く、今後も予断を持たずに注視しなければならない。<トランプ氏返り咲きならインフレ再燃か>米国の大統領選によるドル/円への影響も見ておこう。世論調査の集計によるとトランプ前大統領の支持率はバイデン大統領をわずかながらも上回っており、これは有罪評決の前後で大きく変わっていない。この背景に、世論の関心が経済やインフレに向けられており、裁判への関心がそれほど高くないことが指摘されている。目先は現地時間27日夜のテレビ討論会が重要だ。ここでバイデン大統領が言い間違えや記憶相違を見せれば、トランプ陣営は健康不安を突破口に攻勢を強め、一気に形勢がトランプ前大統領に傾く可能性もある。仮にトランプ前大統領が復帰するならば、これまでの発言に照らし、インフレ再燃を警戒しなくてはならない。例えば、トランプ前大統領は就任早々、バイデン政権の国境開放措置をすべて停止し、「米国史上最大の強制送還作戦」を実施すると発言している。これは、労働力の供給制約を強め、賃金インフレを高める恐れがある。また、25年に失効する自身の前政権時代に導入した所得税減税を恒久化するとしている。こちらも消費への刺激を通じ、インフレを助長する可能性が高い。さらに、その財源として輸入関税の引き上げが検討されている。対中国の60%に加え、その他の国にも10%を課すとされており、やはりインフレ圧力となりそうだ。いずれも利下げシナリオの後退や利上げシナリオの再浮上をもたらし、ドル高を招くと考えられる。もっとも、移民の減少は住宅需要の後退による市況の悪化や個人消費への下押しを通じ、インフレ圧力の緩和をもたらす可能性もある。そもそも所得税の減税恒久化は、大統領選の勝利に加えて上下両院の過半数も共和党が占める、いわゆる「トリプルレッド」とならなければ実現性に乏しい。また、拡張的な財政政策へ舵が切られる場合、経常赤字国通貨であるドルには下落圧力が加わる可能性もある。さらに貿易収支の不均衡がテーマとなれば、ここまでのドル高円安に対する政治的なけん制をきっかけに、相場付きが変化する可能性もある。米大統領選はドル/円に双方向の圧力をもたらすイベントとの認識が必要だろう。<日本の政治と円相場>最後に日本の政治を見ておこう。現在、岸田政権の支持率が低下しており、市場では近い将来の政権交代の可能性を指摘する声も聞かれる。政権交代が起きるとすれば、解散がない限り、現在の衆議院が任期満了となる25年10月末までに行われる総選挙での話となるが、1年以上も先であり、新政権の政策も未知数だ。それでも、22年の参院選における公約から各党の経済政策の基本的なスタンスはうかがえる。いずれの党も時限的か恒久的かの違いを除けば、消費税率の引き下げ(または廃止)を含む拡張的な財政出動の必要性を訴えている点で一致している。新政権が発足する頃には既に、日銀が国債買入れの減額を進めている可能性が高く、こうした拡張財政は長期金利に対して上昇圧力となる可能性が高い。これは潜在的な円高圧力となり得る反面、急激な国債需給の悪化が円安に結びつく可能性にも留意が必要だ。特に、長期金利が大きく上昇する局面では、新政権が2013年の政府・日銀共同声明を前面に押し出し、日銀に対して慎重な正常化(利上げ)を求めることも想定される。拡張的な財政運営がインフレ圧力をもたらしているとするなら、長引く低金利は実質金利(=名目金利-インフレ率)の低下を通じて、強い円安要因となる。7月7日に控える東京都知事選も国政選挙の縮図とみるなら、その結果次第で政局に発展する可能性がある。為替相場にも影響し得るイベントとして注目すべきだろう。編集:宗えりか(本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています)*内田稔氏は高千穂大学商学部教授、株式会社FDAlco外国為替アナリスト、公益財団法人国際通貨研究所客員研究員、証券アナリストジャーナル編集委員会委員、NewsPicks公式コメンテーター(プロピッカー)。慶應義塾大学卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)に入行し、マーケット業務を歴任。2012年からチーフアナリストを務め、22年4月から高千穂大学商学部准教授、24年4月から現職。J-money誌東京外国為替市場調査では2013年より9年連続個人ランキング1位。国際公認投資アナリスト、日本証券アナリスト協会認定アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト、経済学修士(京都産業大学)。*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」New Tab, opens new tab

サーフボード製造の危機!?アメリカ市場において政治問題に巻き込まれたボード原料 | THE SURF NEWS「サーフニュース」

Photo: WSL / UNKNOWN

News

2021/09/05

World Surf Movies

サーフボードを製造する上で欠かす事のできない主な材料となるのが、フォームブランクスに始まり、フォームをラミネートするためのグラスファイバー(ガラス繊維)とレジン(樹脂)。

上記の3つの内、1つでも欠けると製造工程が滞る事になり、私の記憶にある中では過去にフォームブランクスが2005年に枯渇した事がありました。

理由としては当時のフォーム業界において、アメリカ国内のシェアが約9割、世界シェアが6割あったクラークフォームが突如として閉鎖したためです(原因については明かされず)。

当時としては衝撃的なニュースでしたが、結果的に見ればPUフォーム一辺倒だったフォーム業界においてEPSフォームなど多様性が広がる結果となりましたが。

今回問題となっているのは、アメリカにおけるグラスファイバー不足及び値段の高騰であり、問題の引き金となったのはアメリカと中国による政治的な駆け引きとBloombergが報じました。

以前のアメリカはグラスファイバーの大半を中国からの安価な輸入品に頼っていました。

そんな中、2018年にトランプ政権であったアメリカが中国への経済制裁として、輸入グラスファイバーやレジンに対する関税を25%引き上げることに。

当然、中国も黙っている事はなく報復措置に動き、グラスファイバー製造者たちは商品の供給を輸出ではなく国内市場へと転換し、輸出価格を吊り上げる政策を取りました。

国内市場における供給としては、風力発電向けの風車の羽根を製造するためのグラスファイバー使用などにプライオリティをシフトさせたとのこと。

そのような政治の駆け引きに加え、新型コロナウイルスのパンデミックにより世界的にグラスファイバーを使ったプールやボート製造などといった娯楽向けの需要が減少し、コロナ倒産する中国の工場もあり、グラスファイバーの全体的な量自体が減少。

このような事態に見舞われ、南カリフォルニアを拠点とするサーフボードブランドAIPA SURFのデューク・アイパは「大惨事」と口にするほど深刻な問題となっているそうです。

量自体が減ればグラスファイバー確保が容易ではない事から、サーフボードオーダーの納期が延びることにも直結し、Surf Hardware Internationalのリージョナルマネージャーは「以前は最短で6週間だった納期が6カ月になった」とBloombergに伝えています。

中国からの輸入品に期待できないのならば、打開策としては東南アジアで関税の高くない国から輸入すれば良いのですが、どうしても従来の値段よりも跳ね上がるそうです。

概算としてデューク・アイパによると「これまで750ドルだったサーフボードが1,000ドル近くになると思う」とのこと。

果たして、アメリカ国内におけるサーフボード価格が大幅な値上げに動くのか、はたまた知恵と工夫で現状維持する事になるのか今後の動きに注目です。

(World Surf Movies)

参照記事:Surfers, swimmers, boaters run into summer-disrupting shortage|Bloomberg

※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等を禁じます。

岸田首相の「同性婚で家族観や社会が変わる」発言に反発。「変わらないのは政治だけだ」 | ハフポスト NEWS

こちらもおすすめ>>「同性婚を認めても、関係ない人にはただ今まで通りの人生が続くだけ」。ニュージーランド元議員のスピーチに注目集まる法律上の性別が同じふたりの結婚、いわゆる「同性婚」の法制化をめぐり、岸田文雄首相が「家族観や価値観、そして社会が変わってしまう」と述べたことに対し、反発が広がっている。SNSには「社会はすでに変化している」や、「家族観や価値観は人それぞれで国が決めることではない」「どんな問題が生まれ、誰が困るのか首相にお答えいただきたい」といった声が投稿された。課題は私たちではない岸田首相は2月1日の衆議院予算委で、同性婚の法制化について聞かれ「家族観や価値観、そして社会が変わってしまう課題」と回答。「社会全体の雰囲気や全体のありようにしっかりと思いを巡らした上で、判断することが大事だ」と否定的な姿勢を示した。この発言について、Netflixの番組『クィア・アイ in Japan!』に出演し、性的マイノリティ当事者として発信をしているKanさんは「岸田首相、課題は私たちではありません。あなたです」とツイートし、思いをつづった。Kanさんは2016年に交際を始めたパートナーのTomさんと、2021年にイギリスで結婚した。日本では同性パートナーと結婚する選択肢がなかったため、移住しなければならなかった。Kanさんは「当事者の状況を見てください。当事者の声を聞いてください。そうすれば、何年もかけて検討する余裕がある話ではないことは、簡単に分かるはずです」とハフポスト日本版にコメントした。「あなたたちが時間をかけて検討している間に、僕は家族も友達も仕事も大好きなものも全部置いて、日本を出ざるを得ませんでした。愛する人と結婚することができないまま、亡くなられた方もいらっしゃいます。僕たちには検討する余裕なんてありません。真摯に向き合い、行動してください。検討は、もういりません」首相がアップデートできていない現在日本では、30人を超える性的マイノリティの当事者が、結婚の平等(法律上の性別が同じふたりの結婚)実現を求めて国を訴えている「結婚の自由をすべての人に」裁判が進んでいる。この裁判の札幌弁護団の一人、須田布美子弁護士は「社会の家族観はとっくに変わっていて、首相がアップデートできていないだけだと思います」とツイートしている。大学や大学院で若い人に同性婚訴訟の話をすると、「どうして結婚できないのかわからない」と言われます。社会の家族観はとっくに変わっていて、首相がアップデートできていないだけだと思います。同性婚は家族観が変わる課題と首相(共同通信)#Yahooニュースhttps://t.co/6dG1W10hSK— 須田布美子 (@sudafumiko626) February 1, 2023さらに「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」の事務局長である井田奈穂さんは、「雰囲気ではなく人権の問題」と指摘した。「家族観や価値観、社会が変わってしまう課題だ。社会全体の雰囲気にしっかり思いを巡らせた上で判断することが大事だ」@kishida230 何の落ち度もないのに等しい権利がなく苦しむ国民がいた場合、権利を回復するのが政治の役割です。雰囲気ではなく人権の問題です https://t.co/49rotusAtK— 井田奈穂/Naho Ida/選択的夫婦別姓・全国陳情アクション (@nana77rey1) February 1, 2023岸田首相は1日の答弁で「差別はあってはならない」「人権や尊厳の尊重は当然」とも述べている。井田さんはハフポスト日本版の取材に対し、人権について「思いやり」ではなく「政府の義務」だと強調した。「昨年末『武器としての国際人権』(集英社新書)という名著を藤田早苗さんが出版されました。そこにも繰り返して書かれているのは、人権は『思いやり』の話ではなく、実現しなければならない政府の義務だということ。 改めて政府の責任を問いたいです」人権は、多数派の雰囲気で決められるものではない「差別はあってはならない」と述べた岸田首相。その発言が「矛盾している」と指摘するのは、一般社団法人fair代表理事の松岡宗嗣さんだ。松岡さんは「法律上異性のカップルは結婚ができて、同性のカップルはできないというのは、不当な差別的取り扱いです」とハフポスト日本版の取材で述べた。「岸田首相の答弁は『差別はあってはならない』と言いながら、差別を許容している。明らかに矛盾しています」松岡さんは、この矛盾は「社会全体の雰囲気に思いを巡らした上で」という発言にも見られると述べる。「人権は、多数派の雰囲気で決められるものではありません。『思いやり』でも『心のあり方』の問題でもありません。たとえ多数派の“理解”がなかったとしても、守られなければならないのが人権です。その人権を守る義務は、まず政府にあり、首相の答弁はその義務を怠っているものと言えると思います」岸田首相は同性婚について「家族観や価値観、社会が変わってしまう課題だ」と答弁。すでに世論は賛成が過半数を超え、若い世代では大多数が賛成。社会の実態は、多様な家族のあり方を尊重する方向へともうすでに変わっている。いつまでも変わらないのは政治だけ。→https://t.co/NNo3KmIi7E— 松岡宗嗣 (@ssimtok) February 1, 2023背後にある右派宗教とのつながり岸田首相は、1月25日の衆議院本会議では、同性婚について「我が国の家族の在り方の根幹にかかわる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えている」と述べている。これは自民党の歴代首相が繰り返してきた説明だが、松岡さんはこの発言について「婚姻平等の実現を阻止する『言い訳』でしかないと思う」と語る。自民党が同性婚に反対し続ける背景にあると松岡さんが指摘するのが、旧統一教会などの右派宗教団体との密接な関係だ。2022年には、自民党などに所属する政治家が、同性婚に強く反対している旧統一教会の支援を受けていたことが明らかになった。またこの年の6月には、多くの自民党議員が参加する「神道政治連盟国会議員懇談会」の会合で、「同性愛は精神障害で依存症」と書かれた冊子が配られ、問題になった。松岡さんは「実際には、こういった宗教右派勢力と自民党の繋がりによって、婚姻の平等が阻止されています。こうした事実が広く知られるべきだと思います」と話す。衆議院インターネット審議中継変わらないのは政治だけさらに同性婚を「社会が変わってしまう問題だ」という岸田首相の発言について、松岡さんは「変わらないし、もうすでに変わっていると言えると思います」と述べる。「よく取り上げられるニュージーランドのモーリス・ウィリアムソン元議員のスピーチのように『関係のある人にとっては素晴らしいものです。一方、そうでない人にとっては、いつも通りの生活が続くだけ』なのです」ウィリアムソン氏は2013年、同性婚を認める法案の最終審議で、反対する人に向けて、次のようにスピーチした。「明日も世界はいつものように回り続けます。だから、大騒ぎするのはやめましょう。この法案は関係がある人には素晴らしいものですが、関係ない人にはただ、今までどおりの人生が続くだけです」松岡さんも「婚姻の平等を実現しても、利用しない人にとっての『社会』は変わりません」と強調する。岸田首相が同性婚の法制化に対し否定的な考えを示した一方で、2020年の調査では、同性婚に賛成する人が6割を超え、20代〜30代では8割を占めた。また、朝日新聞の世論調査では、自民党支持層でも約6割に上った。「社会はもうすでに『多様な家族のあり方を尊重する方向』へと変わっていると言えます。いつまでも変わらないのは、政治だけです」

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;

...

子ども1人2万円を受け取る内容と公明幹部 | nippon.com

Newsfrom Japan

政治・外交

2025.11.19 12:54 / 2025.11.19 13:10 更新

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский

<!---->

共同通信ニュース速報記事全文を読む(外部サイト)

共同通信ニュース

...

中東からの難民がベラルーシ経由でポーランド国境に殺到 EUは猛反発「難民を政治利用」:東京新聞 TOKYO Web

8日、ベラルーシとポーランドの国境に集まった難民ら=タス・共同

【モスクワ=小柳悠志、パリ=谷悠己】旧ソ連ベラルーシのポーランド国境に中東からの難民が大量に押し寄せ、侵入を阻もうと周辺を封鎖するポーランド当局との間で状況が緊迫している。8日には約3000人の難民が国境に集結したもようだ。欧州連合(EU)はべラルーシ当局が意図的にEU加盟国に難民を送り込んでいると批判しており、対立が激化する一方だ。

ポーランド国防省は同日、ベラルーシとの国境に難民が集結し、ポーランドへの入国を試みているとツイッターで発表。同時に「難民の背後にベラルーシ当局がいる」と指摘した。

モラウィエツキ首相も9日、自身のツイッターに「国境を守ることは私たちの国益でもあるが、今やEU全体の治安がかかっている」と投稿した。

一方、タス通信によるとベラルーシ国境警備隊は移送への関与を否定した。

EU加盟国の国境には、この夏からベラルーシ経由でイラクなどの難民が押し寄せている。リトアニアへの不法入国者は例年の20倍以上に達した。欧米から国内の人権弾圧で非難されるベラルーシのルカシェンコ大統領は、難民移送でEUを混乱させる狙いとみられている。ベラルーシと連合国家を組むロシアは国営放送が「難民受け入れを渋っている」と報じるなどEUを批判している。

EUのフォンデアライエン欧州委員長は8日、声明を発表し、「ベラルーシ当局による難民の政治利用は受け入れられない」と非難した。

声明では加盟国にベラルーシへの追加制裁を呼び掛けたほか、同国内に到着する難民の出身国などの第3国に対しても、航空会社などへの制裁を検討する考えを示唆した。EUは法の支配を巡ってポーランドと対立しているが、フォンデアライエン氏は制裁策を巡ってモラウィエツキ氏と協議したことも明らかにした。

欧州メディアによると、ポーランド議会は先月末、難民流入を防ぐためベラルーシ国境に壁を建設する政府案を承認。EUに資金援助を求めているが、フォンデアライエン氏は人道面への配慮から資金拠出を拒否する考えを示している。