X、仏検察捜査「政治的動機」と非難 協力拒否へ | ロイター

米実業家イーロン・マスク氏のソーシャルメディアプラットフォーム「X」は21日、フランス検察当局が「政治的動機による刑事捜査」を開始したことについて、ユーザーの言論の自由を脅かすものだと非難した。1月撮影(2025年 ロイター/Dado Ruvic)[パリ 21日 ロイター] - 米実業家イーロン・マスク氏のソーシャルメディアプラットフォーム「X」は21日、フランス検察当局が「政治的動機による刑事捜査」を開始したことについて、ユーザーの言論の自由を脅かすものだと非難した。同時に、同社に対する全ての申し立てを否定、捜査に協力しない姿勢を示した。今月初め、パリ検察当局はXのアルゴリズムの偏向と不正なデータ抽出の疑いに関する予備捜査を強化し、マスク氏とXの幹部に対する家宅捜索や証言のための召喚などを警察に許可した。同氏らがこれに従わない場合、逮捕状が発行される可能性がある。Xはグローバル・ガバメント・アフェアーズのアカウントに「今回の捜査は政治的意図のためにフランスの法律を歪曲し、最終的には言論の自由を制限するものだと考えている」と説明。法的権利を理由にXはフランス当局の要求に応じていないと述べた。検察官からXに対する具体的な要請はすぐには明らかになっていないものの、司法の要請に従わなかった場合、さまざまな罰則が科される可能性がある。パリ検察当局はコメントの要請に応じていない。私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab

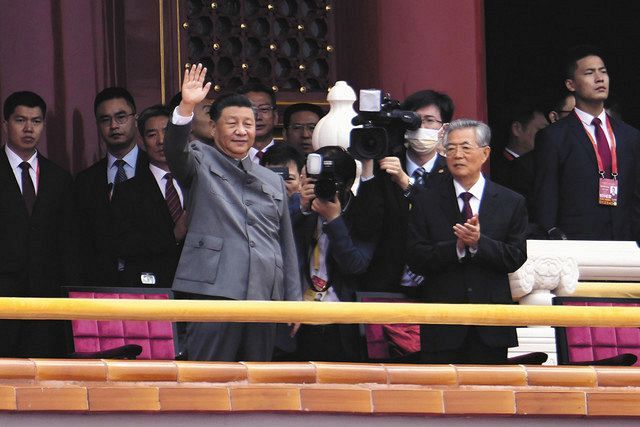

習近平氏「社会主義以外の政治は失敗」 民主化拒む強硬姿勢鮮明<中国共産党100年式典>:東京新聞 TOKYO Web

中国共産党の習近平総書記(国家主席)は1日の党創建100年式典での演説で、「歴史と人民が中国共産党を選んだ」と一党独裁を正当化し、「中華民族の偉大な復興の実現は不可逆的な歴史プロセスに入った」と訴えた。強権統治に対する欧米からの批判を意識した発言も目立ち、世界は今後、一層強大化する中国と向き合う。(北京・中沢穣)

中国共産党100年式典で、胡錦濤前国家主席の左に並び手を振る習近平国家主席=Ng Han Guan氏撮影(AP)

◆民族の夢

習氏は演説で「中華民族の偉大な復興」という自身の掲げるスローガンを21回も使い、「党の輝かしい歩み」を振り返った。

「1840年のアヘン戦争以来、中国は半植民地となり、この時から中華民族の偉大な復興が最大の夢となった」と説き起こし、「衣食に事欠く状態から、小康(ややゆとりのある)社会を実現させた」と、鄧小平以来の悲願だった目標の実現を誇った。

19世紀までさかのぼる「復興」の物語は、愛国心を高揚させ、党への求心力を高める狙いもある。習政権の肝いりで新設された「中国共産党歴史展覧館」は、清朝時代の離宮「円明園」の模型から展示を始める。北京郊外の円明園には1860年に英仏連合軍に破壊された建物の跡が、侵略の象徴として残されている。習氏は「中華民族が侮辱を受けていた時代には二度と戻らない」と力説した。

◆7万人の拍手

「中華民族の偉大な復興の総設計士」「危機にある世界に曙光をもたらした」。6月末に記者会見した党幹部は、習氏が国外からこんな称賛を浴びていると持ち上げた。国内でも、来年秋の党大会以降の続投も視野に入れる習氏の賛美であふれる。

しかし建国の父、毛沢東や、改革開放を主導した鄧小平に比べて目立った実績はない。加えて人権問題や強権的な統治を巡り欧米からの批判が強まるなど国際環境は厳しい。

演説では習氏が対外的な強硬姿勢を口にするたび、天安門広場に集まった7万人の拍手や歓声は大きくなった。特に台湾統一は「中国共産党の歴史的任務だ」と言い切った時は歓声も最高潮に。習氏は対外的な脅威を強調することで、自らの求心力に結び付けたい考えも透ける。

◆タブー触れず

一方、習氏は数千万人の犠牲者を出したとされる大躍進や文化大革命、民主化運動を武力弾圧した天安門事件など負の歴史はもとより、少子化や経済成長の鈍化など今後の課題には言及しなかった。

さらに創建80周年での江沢民総書記(当時)と、90周年での胡錦濤総書記(同)がいずれも言及した「政治体制の改革」にも一切触れなかった。

習氏は社会主義以外の政治運動は中国ではすべて失敗したと総括し、「(国外からの)教師面した説教は受け入れない」と欧米の民主主義を拒む考えを鮮明にした。胡前政権までは民主的な制度の導入を含む「政治制度改革」が党内でも議論されていたが、習政権の発足後は「話題にすらできないタブー」(党関係者)となっている。

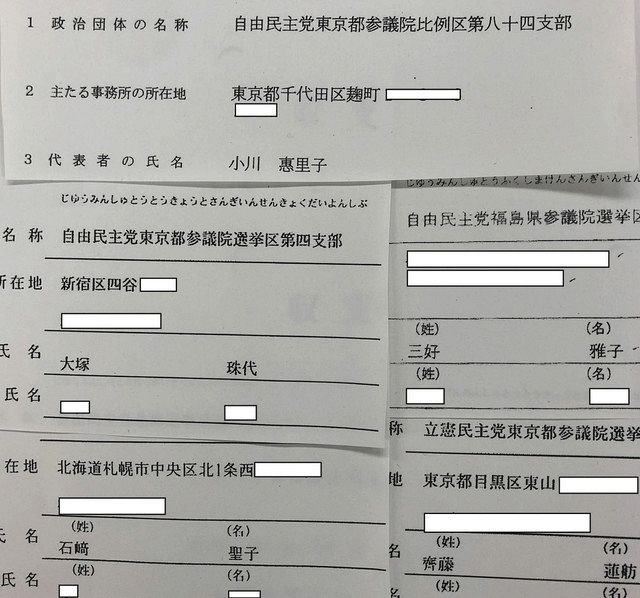

参議院議員の石崎聖子さん、さて誰でしょう? 政治団体の収支報告書から「旧姓使用」を考える:東京新聞 TOKYO Web

戸籍名を記載している議員の収支報告書。上段が山谷えり子氏、2段目右が森まさこ氏、同左が丸川珠代氏、3段目右が蓮舫氏、同左が橋本聖子氏=一部画像処理

国会議員らが代表を務める政党支部などの政治団体。その収支報告書の代表者名は、ほとんどが「戸籍名」で記載されている。だが、旧姓で政治活動する女性議員らは少なくなく、なじみのない戸籍名での表記だとわかりにくい一面もある。今後、女性議員が増えると見込まれる中で、少なからぬ混乱を生まないか。選択的夫婦別姓制度導入に向けた議論も進む。収支報告書から、「旧姓使用」を考えた。(特別報道部・木原育子)

◆普段は旧姓、見慣れない戸籍名 総務省は「選管に任せている」

講演する橋本聖子・東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織員会会長(参議院議員)=2021年11月

1日、JR新橋駅周辺。石崎聖子さん、小川恵里子さん、大塚珠代さん、三好雅子さんの名前をノートに書き、行き交うサラリーマンら20人に「突然ですが、この人を知っていますか」と尋ねてみた。

営業途中に駅に立ち寄ったシステムエンジニアの男性(31)は、「う~ん…」と数秒の間の後、「アイドルって感じの名前ではなさそう。往年の女優さん?」。

喫煙所にいた飲食店勤務の男性(32)は、「昔つきあってた子に、聖子って名前の子がいたな」と遠くを見つめた。銀行で用事を済ませて会社に戻る途中だったという事務員の女性(47)は「見当もつかない。一体、この人たち誰?」。

この日、男女計20人に同様の質問をしたが、正解した人はゼロだった。この4人に加えて、「斉藤蓮舫さん」を加えると、20人のうち2人が正解した。

この女性たちは参議院議員だ。橋本聖子議員、山谷えり子議員、丸川珠代議員、森まさこ議員、蓮舫議員の戸籍名。閣僚や閣僚経験のある女性政治家で現役の国会議員は現在19人いるが、この5人は結婚するなどして戸籍名と政治家としての活動名が違う。閣僚経験のない議員を含めれば、もっとあるだろう。

この5議員が、代表を務める政治団体の収支報告書代表者欄には、見慣れない戸籍名が記されている。

総務省に聞くと、収支公開室の担当者は「実質的な審査権はなく、届け出されているものを受理するだけ。政治資金規正法上の規定も設けられていない。各選管に任せている」。

◆収支報告書にどう記載するか、厳格な定めなく…

そこで3月下旬、「代表者名の記入欄はどのような規定になっているか」と、47都道府県選管に質問文書を送った。結果は、33都道府県が「戸籍名」での記載を求めていたものの、その理由はさまざま。

最多の24道県が答えたのは、「政治団体の設立届に記載された代表者名の記入を求めている」というもの。設立届の代表者は、戸籍上の氏名の記載が必須なため、必然的に収支報告書の代表者名も戸籍名になるということだ。

三好雅子の名で福島県選管に「県参議院選挙区第4支部」の報告書を提出した森まさこ議員は、「通称名やペンネームではなく、必ず戸籍上の氏名を記載してくださいと(県選管の)注意事項にある」と文書で回答。山谷議員の事務所も「東京都選管は戸籍名での提出を求めている」と答えた。橋本、丸川両議員も同様の答えだった。

だが実は、政治資金規正法上、収支報告書に代表者の氏名をどう記載するか、については厳格な定めはない。「設立時に戸籍を確認しているものではない」(福井)、「整合性のみを確認している」(広島)と言葉を足した選管も多かった。

そのほか、「法に基づいて行う各種の届け出は全て、『戸籍名』を用いて行うことが原則だ」(山梨)、「通例、氏名は戸籍名と認識している」(兵庫)と戸籍法に基づく意見もあった。 この「旧姓使用」、何が問題かというと、政治資金の流れをチェックする際に分かりにくいことだ。

こんな政治家は日本にはいない…LGBT法案に反対するイタリアの女性首相の支持率がジワジワ上がっているワケ | PRESIDENT WOMAN Online(プレジデント ウーマン オンライン)

2023年5月、広島で行われたG7サミットに出席した唯一の女性首脳であり、イタリア初の女性首相として注目されるジョルジャ・メローニ氏。ミラノ在住のヴィズマーラ恵子さんは「右派のメローニはイタリアで洪水被害が拡大する中、広島に行って批判されたが、緊急帰国を決断した。被害に遭った地方は左派が強く、今後の支持も期待できる」という――。

G7広島サミットのタイミングでイタリアに大洪水が

メローニ首相は、イタリアのエミリア・ロマーニャ州を襲った悪天候によって引き起こされた未曽有の洪水災害の緊急事態を注意深く監視するため、G7広島サミットを途中で離脱することとなった。

今回の洪水ではこれまで、15人の犠牲者が確認されており、5月28日までの情報では、200以上の道路で土砂崩れの影響が高まっている。773本の市道と州道が閉鎖され、そのうち302本が部分的に遮断されており、470本が全面通行止めとなっている。また、大規模な地滑りが422件発生したと記録された。一時期は3万6000人以上が自宅を出て避難していたが、現在、州内で約300人がまだ避難をしている。住民への支援活動が続けられているところだ。

推定被害規模は約70億ユーロ(約1兆円)と見積もられ、さらに増加する見通しだ。

メローニ首相が、自身のツイッターアカウントからG7の話題をつぶやくたびに、「握るのはゼレンスキーの手じゃなくて、シャベルだろ! 早く帰ってきて泥かきをしろ」や「自国が非常事態によく笑ってられるよな、死者も出ているのに失望した」や「ウクライナを支援するよりエミリア・ロマーニャの支援だろ!」など、コメント欄は不満と批判の声で埋めつくされ、中にはメローニ首相の外見を揶揄する酷い誹謗ひぼう中傷も散見された。

広島で緊急記者会見した12時間後には被災地に到着

5月20日、日本時刻24時からG7広島サミットの最終記者会見を開き、まず最初に、「良心が私に帰国を要求している」と述べ、難しい選択ではあるが、前倒し帰国は必要な選択だと、約43分間、原稿など何も見ずに、首相自身の言葉で説明をした。

その12時間後には、既に被災地に到着しており、泥水の中に立っていた。

フォルリとラヴェンナ地域の浸水地域を訪問した。第一弾の被災地域への支援として、自営業者に対する税金支払いと住宅ローン支払いが停止され、ボーナス3000ユーロ(約45万2千円)を支給する。また、避難民家族に月額最大900ユーロ(約13万5千円)を支給すると発表された。

イタリア北部ミラノは右派が多く、メローニ支持者も多いが、共産党コムニスタの牙城はボローニャ(現在、洪水災害で大変なエミリア・ロマーニャ州)で、そのエリアだけはまだ左派勢力が強い。ここに災害援助や手厚い補償など梃入れをすると、左が右に傾く流れが予想できる。

ここがメローニ政権の踏ん張りどころで、まさにピンチがチャンスとなるのだ。

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s);

if (d.getElementById(id)) return;

js...

コラム:政治と円相場、日米仏それぞれの影響を考える=内田稔氏 | ロイター

日銀は14日、国債買い入れの減額方針を決めた。また、植田和男総裁は18日の国会答弁で、7月利上げの可能性に含みをもたせた。ここへきて金融政策の正常化に向けた積極姿勢がみられている。内田稔氏のコラム。写真はテネシー州ナッシュビルで2020年10月に行われたバイデン氏とトランプ氏のディベートの様子。代表撮影(2024年 ロイター)[東京 26日] - 日銀は14日、国債買い入れの減額方針を決めた。また、植田和男総裁は18日の国会答弁で、7月利上げの可能性に含みをもたせた。ここへきて金融政策の正常化に向けた積極姿勢がみられている。それでも市場は1年後の政策金利を0.25%程度としか見ていない。総じて正常化の進展に市場はなお懐疑的であり、国債買入れ減額の詳細を含め、これから実際に打ち出される政策から日銀のスタンスや真意を見極めるまで為替市場では円売り優勢の地合いが続きそうだ。加えて3月以降、先進国では利下げが相次いでいるが、金利差縮小による円高よりリスク選好の円売りが勝っている。「ドル160円」は、為替介入の要所として強く意識されており、ここからは円売りの主戦場がクロス円に移行し、ドル/円の上値は重くなるかも知れない。しかし、そこにドル高がかぶさる場合、介入警戒感や実際の介入があっても、ドル/円の続伸は避けられない。実際、足元で堅調なドル/円には円安に加えてドル高も影響しているとみられる。<ドル/円上昇招くフランスの政治不安>その背景にあるのは米国の利下げ観測の後退のほか、フランスの政治的不透明感に起因するユーロ安だろう。フランスではマクロン大統領が国民議会(下院)の解散と選挙に踏み切ったが、世論調査によれば極右の国民連合(RN)が大幅に議席を伸ばし、第1党となる見通しだ。マクロン大統領率いる与党連合は左派連合にも及ばず、第3勢力へと後退する公算が大きい。市場では国民連合による拡張的な財政政策とフランス国債の格下げが連想されており、ドイツとの長期金利の差(独仏スプレッド)も一時80ベーシスポイント(bp)と前回の大統領選があった2017年以来の水準まで拡大した。実際、フランスの財政に関する数値は現時点でもユーロ圏の平均に劣る。例えば、フランスの24年の財政収支(対国内総生産比でみたフロー)は4.9%の赤字だが、これはフランスを除くユーロ圏平均(2.3%の赤字)の倍以上だ。プライマリーバランスの対GDP比もフランスを除いたユーロ圏の赤字が1.0%であるのに対し、フランスの赤字は2.9%にのぼる。公的債務残高(グロス、ストック)もフランスを除いたユーロ圏の平均71.2%に対し、フランスの方が111.6%と高い(数字はすべて国際通貨基金)。本来、こうしたユーロ安が対ドル、対円にバランスよく波及する限り、ドル/円には中立の材料となるはずだ。ただ、日本の実質金利が大幅なマイナス圏にある為、実際にはそうはならない。また、フランスの政治的な混乱を背景に市場がリスク回避的となる場合でも、同様の理由からリスク回避の円買いが起こりにくいか、起きても短期間で収束するだろう。これは23年3月に米国のシリコンバレー銀行(SVB)が破綻した際、リスク回避の円高が限定的だったことからも確認済みと言える。従ってフランス、ひいてはユーロ圏の政治不安は引き続きドル/円を下支えしたり、押し上げたりする材料として機能する可能性が高く、今後も予断を持たずに注視しなければならない。<トランプ氏返り咲きならインフレ再燃か>米国の大統領選によるドル/円への影響も見ておこう。世論調査の集計によるとトランプ前大統領の支持率はバイデン大統領をわずかながらも上回っており、これは有罪評決の前後で大きく変わっていない。この背景に、世論の関心が経済やインフレに向けられており、裁判への関心がそれほど高くないことが指摘されている。目先は現地時間27日夜のテレビ討論会が重要だ。ここでバイデン大統領が言い間違えや記憶相違を見せれば、トランプ陣営は健康不安を突破口に攻勢を強め、一気に形勢がトランプ前大統領に傾く可能性もある。仮にトランプ前大統領が復帰するならば、これまでの発言に照らし、インフレ再燃を警戒しなくてはならない。例えば、トランプ前大統領は就任早々、バイデン政権の国境開放措置をすべて停止し、「米国史上最大の強制送還作戦」を実施すると発言している。これは、労働力の供給制約を強め、賃金インフレを高める恐れがある。また、25年に失効する自身の前政権時代に導入した所得税減税を恒久化するとしている。こちらも消費への刺激を通じ、インフレを助長する可能性が高い。さらに、その財源として輸入関税の引き上げが検討されている。対中国の60%に加え、その他の国にも10%を課すとされており、やはりインフレ圧力となりそうだ。いずれも利下げシナリオの後退や利上げシナリオの再浮上をもたらし、ドル高を招くと考えられる。もっとも、移民の減少は住宅需要の後退による市況の悪化や個人消費への下押しを通じ、インフレ圧力の緩和をもたらす可能性もある。そもそも所得税の減税恒久化は、大統領選の勝利に加えて上下両院の過半数も共和党が占める、いわゆる「トリプルレッド」とならなければ実現性に乏しい。また、拡張的な財政政策へ舵が切られる場合、経常赤字国通貨であるドルには下落圧力が加わる可能性もある。さらに貿易収支の不均衡がテーマとなれば、ここまでのドル高円安に対する政治的なけん制をきっかけに、相場付きが変化する可能性もある。米大統領選はドル/円に双方向の圧力をもたらすイベントとの認識が必要だろう。<日本の政治と円相場>最後に日本の政治を見ておこう。現在、岸田政権の支持率が低下しており、市場では近い将来の政権交代の可能性を指摘する声も聞かれる。政権交代が起きるとすれば、解散がない限り、現在の衆議院が任期満了となる25年10月末までに行われる総選挙での話となるが、1年以上も先であり、新政権の政策も未知数だ。それでも、22年の参院選における公約から各党の経済政策の基本的なスタンスはうかがえる。いずれの党も時限的か恒久的かの違いを除けば、消費税率の引き下げ(または廃止)を含む拡張的な財政出動の必要性を訴えている点で一致している。新政権が発足する頃には既に、日銀が国債買入れの減額を進めている可能性が高く、こうした拡張財政は長期金利に対して上昇圧力となる可能性が高い。これは潜在的な円高圧力となり得る反面、急激な国債需給の悪化が円安に結びつく可能性にも留意が必要だ。特に、長期金利が大きく上昇する局面では、新政権が2013年の政府・日銀共同声明を前面に押し出し、日銀に対して慎重な正常化(利上げ)を求めることも想定される。拡張的な財政運営がインフレ圧力をもたらしているとするなら、長引く低金利は実質金利(=名目金利-インフレ率)の低下を通じて、強い円安要因となる。7月7日に控える東京都知事選も国政選挙の縮図とみるなら、その結果次第で政局に発展する可能性がある。為替相場にも影響し得るイベントとして注目すべきだろう。編集:宗えりか(本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています)*内田稔氏は高千穂大学商学部教授、株式会社FDAlco外国為替アナリスト、公益財団法人国際通貨研究所客員研究員、証券アナリストジャーナル編集委員会委員、NewsPicks公式コメンテーター(プロピッカー)。慶應義塾大学卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)に入行し、マーケット業務を歴任。2012年からチーフアナリストを務め、22年4月から高千穂大学商学部准教授、24年4月から現職。J-money誌東京外国為替市場調査では2013年より9年連続個人ランキング1位。国際公認投資アナリスト、日本証券アナリスト協会認定アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト、経済学修士(京都産業大学)。*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」New Tab, opens new tab

ワシントンDC:米国女性政治家の草分け90歳で死去 米政界の高齢化に改めて注目 西田進一郎 | 週刊エコノミスト Online

米国で女性政治家の草分けとされる民主党重鎮のダイアン・ファインスタイン上院議員が9月に死去した。西部カリフォルニア州サンフランシスコ市で初の女性市長を務めた後、1992年に上院議員に初当選。同州からは初の女性上院議員であり、在職は30年を超えて女性として史上最も長く務めた上院議員でもあった。

銃規制強化や環境保護などに尽力したことで知られるが、筆者にとって印象深いのは上院情報特別委員長としての姿だ。2001年の同時多発テロ後にブッシュ政権下で中央情報局(CIA)がテロ容疑者に対して行った過酷な尋問に関する報告書の作成を主導し、14年に公表した。

報告書は、水責め▽氷風呂▽最大180時間眠らせない睡眠妨害──など実際の尋問方法を描き、「政策形成者らに説明していたよりも残酷」「正確な情報を得る手段として効果的ではなかった」と批判するものだった。CIAは反論するなどして公開を遅らせ、公開間近の時期には委員会スタッフのコンピューターに不正に入り込んで捜索していたことまで発覚した。そうした抵抗を押し切り、報告書を公表した。

そんな「闘士」の顔を持っていたファインスタイン氏も90歳になっていた。2月には帯状疱疹(ほうしん)で入院し、8月に転倒して再び入院するなど健康状態は悪化していた。委員会中に混乱したような様子を見せたこともあった。

また、共和党でも、上院トップのミッチ・マコネル院内総務が今夏、記者会見などの場で2回、急に言葉を発さず、固まったようになった。マコネル氏は81歳だ。

このため改めて注目を集めたのが議員の高齢化だ。米議会調査局によると、新会期が始まった今年1月時点で、平均年齢は上院が64.0歳、下院は57.9歳。20年前の03年に比べ、上院は4.5歳、下院は4歳それぞれ上昇していた。ファインスタイン氏の死去を受け、最高齢議員となったのも同じく現在90歳のチャック・グラス…

残り591文字(全文1391文字)

週刊エコノミスト

週刊エコノミストオンラインは、月額制の有料会員向けサービスです。有料会員になると、続きをお読みいただけます。

・会員限定の有料記事が読み放題

・1989年からの誌面掲載記事検索

・デジタル紙面で過去8号分のバックナンバーが読める

「韓国の裁判所も迷走」慰安婦問題を政治利用する文在寅大統領の姑息さ 1月判決と正反対の4月判決の意味 | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

韓国のメディアや世論は2つに割れた

4月21日、韓国の元慰安婦らが日本政府に損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁が原告の訴えを却下した。却下とは訴えそのものを退け、門前払いにすることである。原告にとっては手痛い敗訴を意味する。原告は元慰安婦ら20人で、求めた賠償額は総額30億ウォン(約2億9100万円)だった。

写真=EPA/時事通信フォト

日本政府に損害賠償を求めた韓国慰安婦訴訟の原告の1人で元慰安婦の李容洙さん(中央)=2021年4月21日、韓国・ソウル

これは2度目の慰安婦訴訟判決で、1月18日の最初の判決では日本政府に賠償を命じていた。正反対の判決が出たことから、韓国のメディアや世論は2つに割れ、日本でも反響を呼んでいる。

なぜ、韓国ソウル中央地裁は正反対の判決を下したのか。

1月の判決は「慰安婦制度は日本政府による計画的かつ組織的に行われた反人道的行為な犯罪行為で、主権免除は適用できない」と指摘したうえで、「日本が韓国の裁判権に服する」と判断し、日本政府に対して「原告は想像しがたい精神的、肉体的苦痛に苦しめられた」と請求された全額の賠償を命じた。

12人の元慰安婦が原告となり、1人あたり1億ウォン(950万円)の損害賠償を求めていた。

「主権免除」という国際法上の原則から大きく外れている

1月の判決にある「主権免除」とは、主権国家は相互に平等であるとの観点から「国家とその財産は外国の裁判権には服さない」との国際法上の原則を指すものだ。簡単に言えば、「国家の行為や財産は他国の裁判所で裁かれない」という考え方である。国家間の円滑な関係を維持する国際慣習法の原点といえる。

今年1月15日付の記事「『元慰安婦に950万円ずつ払え』歪んだ判決を尊重する文在寅大統領の異常」でも触れたが、「主権免除は適用できない」という指摘や「日本政府が韓国の裁判権に服する」との判断は、国際的に非常識で大きく歪んでいる、と沙鴎一歩は考える。

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;

n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=;t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e);s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,

document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

fbq('init', '379926255549857'); // Insert your pixel ID here.

fbq('track', 'PageView');

腐敗した政治に若きカリスマが挑む『プレジデント』予告編 | cinemacafe.net

サンダンス映画祭・審査員特別賞受賞の『プレジデント』より予告編と追加場面写真が解禁。さらに監督からのコメントも到着した。>>『プレジデント』あらすじ&キャストはこちら2017年の軍事クーデターで、独裁者ロバート・ムガベ大統領が辞任し、エメルソン・ムナンガグワを暫定大統領に任命したジンバブエ共和国。本作は、クーデター後初となる大統領選の行方を現職のムナンガグワに挑戦する野党MDC連合の党首ネルソン・チャミサの姿を通して記録したドキュメンタリー。監督はユニセフやユネスコのメディア・コンサルタントとしても活躍するデンマーク出身の女性監督カミラ・ニールセン。ジンバブエの新憲法制定に向けた権力闘争を追った前作『Democrats(民主主義者)』(2014年)はトライベッカ国際映画祭で最高賞を受賞するなど高評価を受けた。その続編とも位置付けられる本作は、ジンバブエの、民主化を求める国民と与党の激しい対立を臨場感をもって映し出し、サンダンス国際映画祭でワールドシネマ・ドキュメンタリー審査員特別賞を受賞した。https://www.youtube.com/watch?v=0gW72wrnTmY独裁者ムガベから政権を奪取した際、ジンバブエの軍事指導者たちは、自分たちが支配権を握るのではなく、国民選挙で民主化を確保すると口では約束。この度解禁された予告編では、独立以来ジンバブエを支配してきた与党を倒すべく、40歳の弁護士であるカリスマ、ネルソン・チャミサが、リチウム、プラチナ、金、ダイヤモンドなど60種類もの鉱物資源があるにもかかわらず、国民は貧困に喘いでいるジンバブエの国を変えようと動き出す姿がとらえらている。何十年もの間、腐敗した政治があらゆる手段を用いて権力にしがみついてきた中、自由で公正、かつ透明な選挙は本当に行われるのか? 殺害予告に、銃声と、国内外が注目した選挙戦はさながらサスペンス映画の様相を見せる。民衆が真の民主主義を勝ちとることはできるのか…?併せて解禁となった追加場面写真からも、チャミサが民衆の支持を得ている様子や、チャミサが所属するMDC連合の本部の前に駐車された警察車両など物々しい雰囲気が垣間見れる。さらに、公開を前に、同じアフリカのギニアの駐日ギニア共和国大使館顧問であるオスマン・サンコン氏および、本作監督のデンマーク人監督カミラ・ニールセンよりコメントが到着した。■オスマン・サンコン コメント長期政権→クーデター→軍事政権ボクの生まれたギニアは今この状態にあります。欧米の価値観ではこの状態では民主主義国家と認めてもらえません。ジンバブエではこの状態から大統領選挙を行なうことになりました。本当に民主的な国家とはなんなのかこれから選挙が行なわれるギニアではどうすべきなのかこの映画を見て一緒に考えてもらえませんでしょうか■カミラ・ニールセン監督 コメント観客の頭でなく心に訴えかける必要があるので、私は、観客自身が考えながら観るシネマ・ヴェリテというスタイルでドキュメンタリー映画を作っています。本作は、ハリウッド映画のように、あらすじはドラマチックな三幕構成となっていて、音楽を使っています。そのため、ジャーナリズムとは違い、観客は物語に引き込まれ、理解し、感じることができると思います。現在、世界はほとんどの場合高齢の男性に動かされていて、若い人は、政治に興味がないかもしれませんが、もし民主的なプロセスを尊重し、何年かに1度投票するということをしないと、ある日世界はさらに悪くなるかもしれません。本作の日本での公開のタイミングは、これ以上ないほど完璧なタイミングです。8月23日にジンバブエで次の大統領選挙があります。国際社会の(本作で描かれている)前回の大統領選の扱いは、恥ずべきものでした。本作が国際社会の目を覚ますことができればと思っています。ジンバブエの国民と連帯して、確実に、2018年に起こったことが繰り返されないようにすべきです。『プレジデント』は7月28日(金)より池袋シネマ・ロサ、アップリンク吉祥寺ほか全国にて順次公開。

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;

n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=;t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e);s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,

document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

fbq('init', '1665201680438262');

fbq('track', 'PageView');

fbq('track', 'ViewContent');

中東からの難民がベラルーシ経由でポーランド国境に殺到 EUは猛反発「難民を政治利用」:東京新聞 TOKYO Web

8日、ベラルーシとポーランドの国境に集まった難民ら=タス・共同

【モスクワ=小柳悠志、パリ=谷悠己】旧ソ連ベラルーシのポーランド国境に中東からの難民が大量に押し寄せ、侵入を阻もうと周辺を封鎖するポーランド当局との間で状況が緊迫している。8日には約3000人の難民が国境に集結したもようだ。欧州連合(EU)はべラルーシ当局が意図的にEU加盟国に難民を送り込んでいると批判しており、対立が激化する一方だ。

ポーランド国防省は同日、ベラルーシとの国境に難民が集結し、ポーランドへの入国を試みているとツイッターで発表。同時に「難民の背後にベラルーシ当局がいる」と指摘した。

モラウィエツキ首相も9日、自身のツイッターに「国境を守ることは私たちの国益でもあるが、今やEU全体の治安がかかっている」と投稿した。

一方、タス通信によるとベラルーシ国境警備隊は移送への関与を否定した。

EU加盟国の国境には、この夏からベラルーシ経由でイラクなどの難民が押し寄せている。リトアニアへの不法入国者は例年の20倍以上に達した。欧米から国内の人権弾圧で非難されるベラルーシのルカシェンコ大統領は、難民移送でEUを混乱させる狙いとみられている。ベラルーシと連合国家を組むロシアは国営放送が「難民受け入れを渋っている」と報じるなどEUを批判している。

EUのフォンデアライエン欧州委員長は8日、声明を発表し、「ベラルーシ当局による難民の政治利用は受け入れられない」と非難した。

声明では加盟国にベラルーシへの追加制裁を呼び掛けたほか、同国内に到着する難民の出身国などの第3国に対しても、航空会社などへの制裁を検討する考えを示唆した。EUは法の支配を巡ってポーランドと対立しているが、フォンデアライエン氏は制裁策を巡ってモラウィエツキ氏と協議したことも明らかにした。

欧州メディアによると、ポーランド議会は先月末、難民流入を防ぐためベラルーシ国境に壁を建設する政府案を承認。EUに資金援助を求めているが、フォンデアライエン氏は人道面への配慮から資金拠出を拒否する考えを示している。

国際詐欺組織、タイ総選挙で争点 下院、一部政治家に関与疑惑

公開日時 2026年02月01日 15:28更新日時 2026年02月01日 16:17

タイ・バンコクの中華街で選挙活動をするアヌティン首相=1月20日(ロイター=共同)

この記事を書いた人

共同通信

【バンコク共同】タイで2月8日、下院総選挙が投開票される。争点の一つが国際詐欺組織への対応だ。タイでは国境を接するカンボジアとミャンマーで組織が拠点を築き、市民らを監禁して特殊詐欺の実行を強いる実態…

続きを読むには

ログインするか、購読する必要があります

購読して最後まで読んでみませんか

表示しているページは、琉球新報デジタルベーシック(月額1,500円税込)の購読が必要となります。

購読のお申し込みへ