J.フロント リテイリングのコーポレートベンチャーキャピタル「JFR MIRAI CREATORS Fund」始動

J.フロントリテイリングは、“くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。”をグループビジョンに掲げ、事業活動を通じた社会課題の解決に取り組むことにより社会的価値と経済的価値を両立させるサステナ ビリティ経営を推進しています。今中期経営計画においては、生活者や社会の変化が進むなかで、お客様への提供価値の拡充をはかるため、当社グループのあるべき姿を勘案したうえで事業ポートフォリオの...

生成AI活用セミナー ~Webサイト運用やデジタルマーケティングにおける生成AIの活用~ | NTTデータ先端技術株式会社

2023年9月22日(金)に、「生成AI活用セミナー ~Webサイト運用やデジタルマーケティングにおける生成AIの活用~」を開催します。

概要

ChatGPTをはじめとする大規模言語モデルの登場により、生成AIはビジネスの各分野で急速に活用が広がっています。特に労働人口が急減する日本は生産性を上げることは避けて通れず、AIを利用する必要性は論をまたないと言われております。本セミナーでは、日本マイクロソフト社より、AI活用事例をご紹介しながら、AIトランスフォーメーションの状況についてご説明します。また、当社より、生成AIをシステムの運用プロセスを用いて自動化するライブデモを実施し、生成AIを既存の業務にどのように組み込み、効率化が図れるのかご説明します。最後にCMSやデジタルマーケティンで活用するDXP(ダイレクトエクスペリエンスプラットフォーム)を展開するSitecore社より、AIが生成するコンテンツをコンテンツ管理の仕組みと連携させるメリットと重要なポイントについてご説明します。

IT・テクノロジー領域特化型エージェントサービス「HiPro Tech(ハイプロ テック)」サービスサイトをリニューアル|パーソルキャリア株式会社のプレスリリース

■URL: https://tech.hipro-job.jp/

■リニューアルの背景と目的

「HiPro...

【受講料無料】地域に新風を巻き起こす。2日間短期集中プログラミングコース|プログラミング、やってみよう。『G’s CAMP SAIKAI』|G’s ACADEMY|デジタルハリウッド株式会社のプレスリリース

■2.5日でセカイが一気に変わる。現役エンジニアがプログラミングの基礎を徹底指導テクノロジーのチカラで「セカイを変えたいという」強いモチベーションがさえあればプログラミング未経験でも参加OK。

現役エンジニアの講師と、約20時間の講義+オンライン動画でプログラミングの基礎を徹底指導します。※エントリー後、書類選抜あり

■地方をテクノロジーで盛り上げたい、エンジニアコミュニティを根付かせたいG’s CAMP...

ヴィンテージの風合いを職人技とテクノロジーで実現!JOURNAL STANDARD relumeよりミッキーデザインTシャツが登場。|株式会社ベイクルーズのプレスリリース

株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO:...

【出展情報:11/15】出前館、技術カンファレンス「Business Technology Conference Japan」にスポンサーとして協賛 | Digital PR Platform

〜 テクノロジー企業として、IT部門のさらなる発展と成長機会の創出を目指します 〜 株式会社出前館は、2025年11月15日に開催されるビジネスを加速させる情報システムのためのカンファレンス「Business Technology Conference Japan」(主催:一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会、以下:BTCONJP)にシルバースポンサーとして協賛・ブース出展することをお知らせいたします。 ビジネステクノロジー(BT)とは、ビジネスニーズに応えビジネスを加速させるためのテクノロジー(IT)またはその戦略のことです。従来、組織におけるITとは、単なるツールとしてIT部門が維持管理していくものでしたが、現代の経済活動はITの力を活用して、より効率的に、より速く、より安全に、より多くの価値を生み出すことが求められています。 IT部門は進化し続けるITを最適な形で組織全体に取り入れ続け、ビジネスと統合し、ビジネスをドライブしていく必要があり、また経営者はそういった役割を持つIT部門を組織に設置し、適切なリソースを提供していく必要があります。 BTCONJPは、ITをビジネステクノロジーの領域に昇華し、日本のあらゆる経済活動をアップデートするイベントです。(公式サイトより)◾️ 協賛背景 急速な技術革新と企業のデジタルシフトが進むなか、優れたプロダクトやサービスの成長を支えるのは「仕組み」だけでなく「人」です。特に情報システム部門・開発組織・セキュリティ領域は、今や企業競争力の中核を担う戦略的ポジションとなっています。当社は、これまでに培ってきた技術力と組織づくりのノウハウを活かし、“攻めの情シス・攻めのエンジニアリング” を推進する企業文化を発信するため、BTCONJP 2025 への出展を決定しました。なお、昨年に引き続き、2年連続のスポンサードとなります。 出前館はテクノロジー企業として、本カンファレンスにシルバースポンサーとして協賛・ブース出展することで、IT分野のさらなる発展と成長機会の創出に寄与し、ビジネステクノロジーの拡大に貢献してまいります。◾️ 出展・登壇概要・開催日時:2025年11月15日(土)・会場:LINEヤフー株式会社 本社(東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー17F)・主催:一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会・公式サイト:https://luma.com/btconjp2025・チケットご購入:https://luma.com/btconjp2025?utm_source=demaecan【株式会社出前館 概要】所在地:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿代表者: 代表取締役社長 矢野 哲コーポレートサイト:https://corporate.demae-can.co.jp/サービスサイト:https://demae-can.com/※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問合わせ先株式会社出前館 広報佐藤(080-3382-8446)mail:[email protected]

MPower Partners、助太刀に新規投資家として出資|MPower Partnersのプレスリリース

建設現場で働く職人や工事会社向けのマッチングサービス「助太刀」の登録事業者数は17万を超え、建設業界におけるマッチング領域では圧倒的なシェアを誇り、長期的な取引先と出会えるサービスとなっています。また、採用サービスの「助太刀社員」においては、求人意欲のある工事会社がアプリ内で求人広告の掲載および職人へのダイレクトスカウトを送付することが可能です。

MPower Partnersは、社会インフラを支える建設業界や職人の世界で、デジタルを活用し、職場環境をより働きやすく、効率的にしていくという助太刀のミッションとサービスに共感致しました。日本の屋台骨であるこの巨大な産業で、助太刀がゲームチェンジャーとして成長していくことを期待しています。この度弊社ゼネラル・パートナーの関美和が社外取締役として参画し、事業拡大とESGの観点でよりよいインパクトを出していけるようにご支援させていただきます。株式会社助太刀...

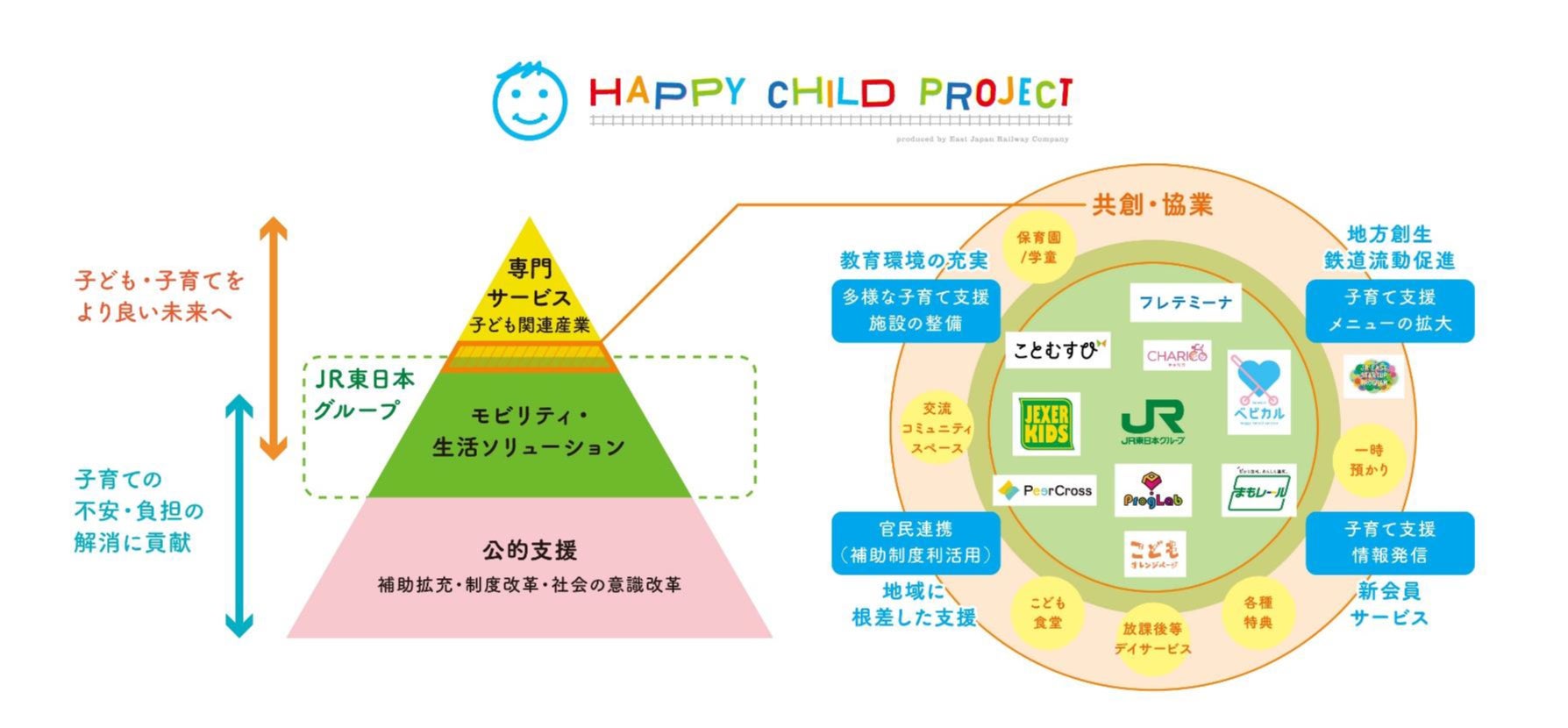

JR東日本グループ子育て支援事業「HAPPY CHILD PROJECT」の新たな展開|東日本旅客鉄道株式会社のプレスリリース

〇JR東日本グループはグループ経営ビジョン「変革2027」で掲げる「ヒトを起点とした新たな価値・サービスの創造」を目指し、幅広いグループの経営資源を活用した子育て支援事業「HAPPY CHILD...

株式投資型クラウドファンディングを展開するSBIエクイティクラウド株式会社の親会社変更:時事ドットコム – 時事通信

株式投資型クラウドファンディングを展開するSBIエクイティクラウド株式会社の親会社変更:時事ドットコム 時事通信

『DEEP VALLEY Agritech Award 2025』全国から集まった革新的アグリテックの頂点が決定!

深谷市では、日本全国が抱える農業課題の解決を目的に実施したビジネスコンテスト『DEEP VALLEY Agritech Award 2025』の各賞受賞者を、10月15日に深谷市役所で開催した最終審査および表彰式で発表しました。

※アグリテック(Agritech)は、農業(Agriculture)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、テクノロジーを活用した革新的な農業のこと

本コンテストでは、深谷市として『農と食の産業』の強化をより加速させるべく、『農業×〇〇=未来』をテーマに、ビジネスモデル、アイデアを募集しました。そして、全国から28社の応募が寄せられ、最優秀賞に『株式会社エンドファイト』が選出されました。同社は植物共生菌の力を活用し、化学肥料に頼らない持続可能な農業の実現を目指す技術を提案しました。

特設サイト:https://agritechaward.deep-valley.jp/

≪『DEEP VALLEY Agritech Award 2025』 開催概要≫

・名称 DEEP VALLEY Agritech Award 2025

・主催 埼玉県深谷市

・協賛 株式会社シタラ興産/株式会社埼玉りそな銀行/神鋼鋼線工業株式会社

・後援 農林水産省/内閣府/総務省/経済産業省/埼玉県

株式会社埼玉りそな銀行/一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会

ジェトロ埼玉

■『DEEP VALLEY Agritech Award とは

儲かる農業都市の実現を目指す深谷市が主催し、日本全国の農業課題を解決する技術・アイデアを表彰する取り組みとして2019年から実施しています。2025年度は、前回に引き続き『農業×〇〇=未来』をテーマに、テクノロジーやビジネスの力で農業を変革する提案を募集しました。これまでに受賞した企業は、市内での実証実験や事業連携を進め、全国の農業現場で実装を進めています。

また、米国ノースダコタ州のアグリテック推進機関である非営利団体『GRAND(グランド) FARM(ファーム)』とのパートナーシップを通じ、海外展開を見据えた支援も継続しています。深谷市では、今後もアグリテック企業の集積を推進し、市内での生産者の増加や作業効率化を目指し、地域から日本の農業をアップデートしていきます。

■『DEEP VALLEY Agritech Award 2025』受賞者一覧

<受賞者コメント>

栄えある賞をいただき、誠にありがとうございます。昨年に続く挑戦であり、今回このような形で評価いただけたことを大変うれしく思います。近年は高温をはじめとする未曾有の気候変動により、農業環境は一層厳しさを増しています。弊社の技術は、こうした課題に対して農家の皆様の負担をできる限り軽減しながら、新たな農業の未来を創る“コア技術”を目指しています。理解が難しい領域でもありますが、志を同じくする方々とともに、深谷市から新たなモデルを生み出し、世界へと広げていけるよう取り組んでまいります。

<受賞者コメント>

このたびは誠にありがとうございます。多くの方々から『暑さ』という言葉が印象的に語られましたが、弊社はヒーターの技術を基盤に、今後は冷温両方に対応できるシステムへと進化させ、より一層農業に貢献していきたいと考えています。

▼協賛企業賞

■ファイナリスト一覧

株式会社エンドファイト

株式会社アイナックシステム

株式会社レボーン

株式会社WAKU

株式会社きゅうりトマトなすび

サグリ株式会社

■市⾧コメント

受賞された皆さまに心よりお祝い申し上げます。厳正な審査を経て選ばれた皆さまの発表はいずれも甲乙つけがたい素晴らしいものでした。今回のテーマは『農業×○○=未来』。まさにその言葉の通り、日本の農業が世界へと広がる可能性を強く感じる内容でした。アメリカからも来場者があり、日本の農業だけでなく、世界の農業を変えていける可能性があると実感しています。深谷市は、皆さまからいただいた提案を行政・生産者ともに真摯に受け止め、今後の農業発展に生かしてまいります。ぜひ気軽に深谷へお越しいただき、提案者同士、あるいは農業者との交流を通じて、新たなアグリテックの芽が生まれることを願っています。今後とも、どうぞ深谷をよろしくお願いいたします。